※本記事は2025年6月18日提出の「有価証券報告書(2025年3月期)」に基づき作成しています。数値は特記なき限り連結ベース、会計基準はIFRSです。

本田技研工業 とはどんな会社?

本田技研工業株式会社は、二輪事業、四輪事業、パワープロダクツ事業、航空機事業などをグローバルに展開する輸送機器メーカーです。1948年の設立以来、「人間尊重」と「三つの喜び」を基本理念に掲げ、世界中の顧客に移動の喜びを提供してきました。

同社グループは、同社、子会社411社及び関連会社66社で構成され、連結従業員数は194,173人(2025年3月末時点)です。主要な生産拠点は日本、米国、中国、ブラジル、インド、インドネシア、タイなどに広がり、世界各地で研究開発、生産、販売活動を行っています。

■会社概要

本田技研工業株式会社は1948年9月に設立された輸送用機器の企業で、東京証券取引所プライム市場に上場しています。事業体制は持株会社体制ではなく、同社及び連結子会社で事業を運営しています。

報告セグメントは「二輪事業」「四輪事業」「金融サービス事業」「パワープロダクツ事業」です。主要株主(2025年3月31日現在)は株式会社日本カストディ銀行(信託口)(持株比率17.1%)、株式会社三菱UFJ銀行(同5.3%)などで、自己株式は7.0%です。親会社はありません。

【本田技研工業株式会社 システムエンジニア 20代後半男性 正社員 年収780万円 の口コミ】なんでもまずは試してみようという社風が非常に強い。撤退することもそれなりにあるが、チャレンジングで愛着が持てる非常に良い環境。標準の開発プロセスを参考にしつつも、基本的には独自の開発マイルストーンで進んでいく。そこに向け上司に指示された成果物を生み出すために、大きな裁量をもって仕事を進められる。そこに面白みを感じられれば大きなやりがいとなる。

■沿革

同社は創業者である本田宗一郎が1946年10月に本田技術研究所を静岡県浜松市に設立したことに始まります。1948年9月に本田技研工業株式会社を設立し、自転車用補助エンジン「A型」や本格的二輪車「ドリームD型」などの開発・生産を開始しました。

転機は1963年8月の軽四輪トラック「T360」の生産開始による四輪事業への進出です。1972年7月には低公害エンジン「CVCC」を搭載した「シビック」を発売し、米国の排出ガス規制(マスキー法)をクリアするなど、グローバルに事業を拡大しています。1986年10月にはアキュラブランドでの米国高級車市場へも進出しました。

近年は、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、電動化戦略を加速しています。四輪車、二輪車ともにEV(電気自動車)やFCEV(燃料電池車)の開発・投入を積極的に進めるとともに、ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)の開発にも注力しています。既存のモノづくりに加え、ソフトウェア領域での価値創出を新たな中核とすべく、事業ポートフォリオの変革に取り組んでいます。

■経営陣

代表取締役 取締役 代表執行役社長は三部敏宏で、1987年4月に同社へ入社し、本田技術研究所社長などを経て2021年4月より現職です。

取締役(社外除く)は倉石誠司(取締役会長)、青山真二(取締役 代表執行役副社長 兼 コーポレート戦略統括部長 兼 コーポレート管理統括部長)、貝原典也(取締役 執行役専務 兼 四輪事業本部長)、髙倉記行(取締役 執行役専務 兼 電動事業開発本部長)、鈴木麻子(取締役 執行役常務 兼 コーポレートコミュニケーション統括部長)です。

取締役会は、提出日(2025年6月18日)現在、監査等委員を含む取締役11名(うち社外取締役6名)で構成されています。女性取締役は鈴木麻子(執行役常務)の1名(女性比率9.1%)です。

なお、2025年6月19日開催予定の定時株主総会が承認可決された場合、取締役は12名(うち社外取締役6名)となる予定です。

事業内容

■二輪事業

二輪事業は、モーターサイクル、コミューター(主に125cc以下の二輪車)、ATV(全地形走行車)、サイド・バイ・サイド ビークルなどの開発、生産、販売を行っています。これらの製品は、主にアジア、北米、欧州、日本などの市場で展開されています。

アジアは同社の二輪事業における最大の市場であり、2025年3月期の連結売上台数の約8割を占めます。主要な連結子会社には、インドネシアで二輪車の製造販売を行うP.T. Astra Honda Motor(持分50.0%)、インドで二輪車の製造販売を行うHonda Motorcycle and Scooter India Private Ltd.(持分100.0%)、ベトナムで二輪車・四輪車の製造販売を行うHonda Vietnam Co., Ltd.(持分70.0%)、タイで二輪車・パワープロダクツの製造販売を行うThai Honda Co., Ltd.(持分100.0%)などがあります。

直近の業績分析では、アジアにおいて、インドネシアやインドにおける販売台数の増加が示されています。特にインドネシアではスクーターモデルの販売が好調でした。同社は電動化も進めており、2030年までにグローバルでEVモデル30機種の投入を計画しています。

中途採用で入社する人は年々増加していることもあり、プロパーと中途採用での差はないように感じられる。社風として、プロパーを重視するような風土もないため、中途採用者も違和感なく仕事ができると考えられる。【本田技研工業株式会社 人事 20代後半男性 正社員 年収620万円 の口コミ】

■四輪事業

四輪事業は、乗用車、小型トラックなどの開発、生産、販売を行っています。主な市場は北米、アジア、日本、欧州です。特に北米は最大の市場であり、アキュラブランドを含む多様なモデルを展開しています。

同社はグローバルでハイブリッド車やEV(電気自動車)のラインナップ拡充を進めています。主要な連結子会社には、米国で四輪車の開発・製造を行うHonda Development & Manufacturing of America, LLC(持分100.0%)や四輪車製造を行うHonda of America Mfg., Inc.(持分100.0%)があります。

また、中国では東風本田汽車有限公司(持分50.0%)や広汽本田汽車有限公司(持分50.0%)が四輪車の製造販売を担っています。直近の業績分析では、米国や日本での販売台数が増加しており、これはハイブリッド車の販売が好調であったことや、新型車の投入効果などが要因として挙げられています。電動化戦略として、バッテリーの安定調達に向けたパートナーシップ強化や、次世代バッテリーの研究開発を加速しています。

■金融サービス事業

金融サービス事業は、同社製品の顧客に対する販売金融やリース、その他関連する金融サービスを提供しています。具体的には、二輪車・四輪車などを購入する顧客向けの分割払い(リテールローン)やリースプログラムの提供、および販売店向けの卸売金融(在庫金融)などが含まれます。

この事業は、二輪事業、四輪事業、パワープロダクツ事業の販売活動を補完し、顧客の製品購入をサポートする重要な役割を担っています。事業は主に北米、アジア、南米、日本などで展開されています。

主要な連結子会社には、米国で金融サービスを提供するAmerican Honda Finance Corporation(持分100.0%)や、カナダで金融サービスを提供するHonda Canada Finance Inc.(持分100.0%)などがあります。直近の業績分析では、主に米国における金融債権の増加や、為替換算の影響により売上収益が増加したことが示されています。金融事業の収益性は、各国の金利動向や信用リスク管理の状況に影響されます。

■パワープロダクツ事業

パワープロダクツ事業は、汎用エンジン、発電機、除雪機、耕うん機、芝刈機、船外機などの開発、生産、販売を行っています。これらの製品は、人々の暮らしや産業活動、レジャーなど多様な場面を支える動力源として、北米、欧州、アジア、日本など世界各地で使用されています。

同社は、この分野においても電動化やカーボンニュートラル燃料への対応を進めています。主要な連結子会社としては、タイで二輪車と共にパワープロダクツの製造販売を行うThai Honda Co., Ltd.(持分100.0%)が挙げられます。

直近の業績分析では、パワープロダクツ事業は、米国や欧州における販売台数の減少があったことが示されています。同社は、プロユース領域への集中や電動化の推進により、収益性の改善を図っています。

■航空機・航空機エンジン事業及びその他

航空機・航空機エンジン事業及びその他は、小型ビジネスジェット機「HondaJet」及びそのエンジン「HF120」の開発、生産、販売を行っています。HondaJetは、主翼上面エンジン配置(OTWEM)などの独自技術により、高い性能と快適性を実現しています。

主要な子会社であるHonda Aircraft Company, LLC(持分100.0%)が米国ノースカロライナ州を拠点に事業を展開しています。同社は、この事業を将来の成長領域の一つと位置づけ、技術開発と市場開拓を進めています。

「その他」には、既存の事業セグメントに該当しない事業が含まれています。直近の業績分析では、航空機事業は研究開発費の負担などにより、セグメント損失を計上していますが、機体のデリバリーは継続して行われています。

業績・財務状況

■直近 5 期間の連結業績傾向

同社は国際財務報告基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しています。直近5期間の売上収益は一貫して増加傾向にあり、2025年3月期には約21.7兆円に達しました。

| 回次 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

|---|---|---|---|---|---|

| 売上収益 (億円) | 131,705 | 145,526 | 169,077 | 204,287 | 216,887 |

| 営業利益 (億円) | 6,602 | 8,712 | 8,393 | 13,819 | 12,134 |

| 営業利益率 (%) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.8 | 5.6 |

■直近期のセグメント業績構造

直近期(2025年3月期)は、二輪事業がアジアでの販売増に支えられ、高い利益率(17.5%)で全社の収益をけん引しました。主力の四輪事業は、売上収益は増加したものの、諸費用や品質関連費用の増加が影響し、セグメント利益は2,438億円となりました。

金融サービス事業は堅調に推移しましたが、パワープロダクツ事業は欧米での販売減により減益となりました。

注記:セグメント利益は共通経費や全社費用等を按分する前の利益であり、連結営業利益とは一致しません。

| セグメントの名称 | 売上収益 (億円) | 構成比 (%) | セグメント利益 (億円) | 利益率 (%) |

|---|---|---|---|---|

| 二輪事業 | 33,696 | 15.5 | 5,906 | 17.5 |

| 四輪事業 | 138,921 | 64.1 | 2,438 | 1.8 |

| 金融サービス事業 | 33,039 | 15.2 | 3,234 | 9.8 |

| パワープロダクツ事業 | 4,790 | 2.2 | 152 | 3.2 |

| 航空機・航空機エンジン事業及びその他 | 5,337 | 2.5 | ▲309 | ▲5.8 |

| 合計 | 215,784 | 99.5 | 11,154 | 5.2 |

| 調整額等 | 1,104 | 0.5 | 981 | - |

| 連結 | 216,888 | 100.0 | 12,135 | 5.6 |

セグメント利益は共通経費や全社費用等を按分する前の利益であり、連結営業利益とは一致しません。

提出会社(単体)の就業人員は32,088名で、その内訳は四輪事業15,027名、二輪事業1,727名、パワープロダクツ事業607名、全社(共通)14,727名です。

■キャッシュ・フロー

直近の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益の増加などにより、2.6兆円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に金融子会社における金融債権の取得による支出の減少により、1.6兆円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に自己株式の取得による支出や配当金の支払により、3,858億円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は5.6兆円となっています。

| 区分 | 2024年3月期(億円) | 2025年3月期(億円) |

|---|---|---|

| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,770 | 25,933 |

| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲21,893 | ▲15,930 |

| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲2,797 | ▲3,858 |

| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,632 | 56,041 |

経営理念・方針

同社は、「人間尊重(自立、平等、信頼)」と「三つの喜び(買う喜び、売る喜び、創る喜び)」を基本理念としています。この理念のもと、「『自由な移動の喜び』と『豊かで持続可能な社会』の実現」を目指す姿として掲げています。

2050年に「Hondaの関わる全ての製品と企業活動を通じたカーボンニュートラルの実現」と「Hondaが関わる全ての製品と企業活動による交通事故死者ゼロ」という目標を掲げています。これらを実現するため、事業ポートフォリオは「既存事業の盤石化」と「将来の成長に向けた仕込み」の両軸で推進します。

■中期経営計画

同社は、2030年に向けたビジョンとして「全ての人の『可能性の拡大』」を掲げ、その実現のために「既存事業の盤石化」と「将来の成長に向けた仕込み」を推進しています。特に電動化戦略を加速しており、四輪事業では2040年までにグローバルでEVとFCEVの生産比率を100%にすることを目指しています。

2030年の生産比率目標については、足元の市場動向などを踏まえ見直しを進めていると記載されています。二輪事業においては、2030年までにグローバルでEVモデルを30機種投入し、年間販売台数400万台を目指す計画です。これらの電動化やソフトウェア領域への対応を加速するため、2031年3月期までの10年間で約10兆円の研究開発費を投入する方針を示しています。

■直近の重点課題

同社は、激変する事業環境に対応するため「電動事業の強化と盤石な既存事業の創出」を最重要課題として認識しています。具体的には、四輪事業においてEVの垂直立ち上げに向けた生産体制の再構築や、バッテリーの調達・開発戦略の強化を進めています。

また、ソフトウェア領域では「SDV(ソフトウェア・ディファインド・ビークル)」の開発を加速し、ハードウェアとソフトウェアを分離した開発体制を構築しています。これらの変革を実現するため、アライアンスの強化や、全社的な業務プロセスの見直しによる効率化も同時に推進し、経営体質の強化を図っています。

働く環境

■人材戦略・方針

同社は、人材に関する基本的な考え方として「人間尊重」を掲げています。「自立」「平等」「信頼」を尊重しあい、従業員一人ひとりが持つ能力を最大限に発揮し、意欲をもって働くことができる環境づくりを目指しています。

人材戦略においては、電動化やソフトウェア開発といった新たな領域に対応するため、グローバルでの人材ポートフォリオの変革を推進しています。具体的には、キャリア採用の強化や、既存従業員のリスキリングを加速しています。

リスキリングの枠組みとして、従業員が自律的にキャリアを形成できるよう、社内公募制度や多様な学習機会を提供しています。働き方については、従業員の多様なニーズに応えるため、フレックスタイム制度や在宅勤務制度、サテライトオフィス勤務などを導入し、柔軟な勤務形態を推進しています。

■給与水準と報酬設計

同社の報酬体系は、基本給と賞与、各種手当で構成されています。基本給は、従業員の能力や役割、職務の遂行度に基づき決定されます。

評価・昇給については、個人の成果や能力の発揮度を評価する仕組みを運用しており、その結果が報酬に反映されます。役員報酬については、持続的な企業価値向上へのインセンティブとして機能するよう設計されています。

取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本報酬と、短期の業績連動報酬である賞与、中長期の業績連動報酬である株式報酬で構成されています。業績連動報酬の比率は、業績目標の達成度や株価の変動に応じて変動する仕組みとなっており、経営陣と株主の利害の一致を図っています。

| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |

|---|---|---|---|

| 32,088 | 44.5 | 21.3 | 8,955 |

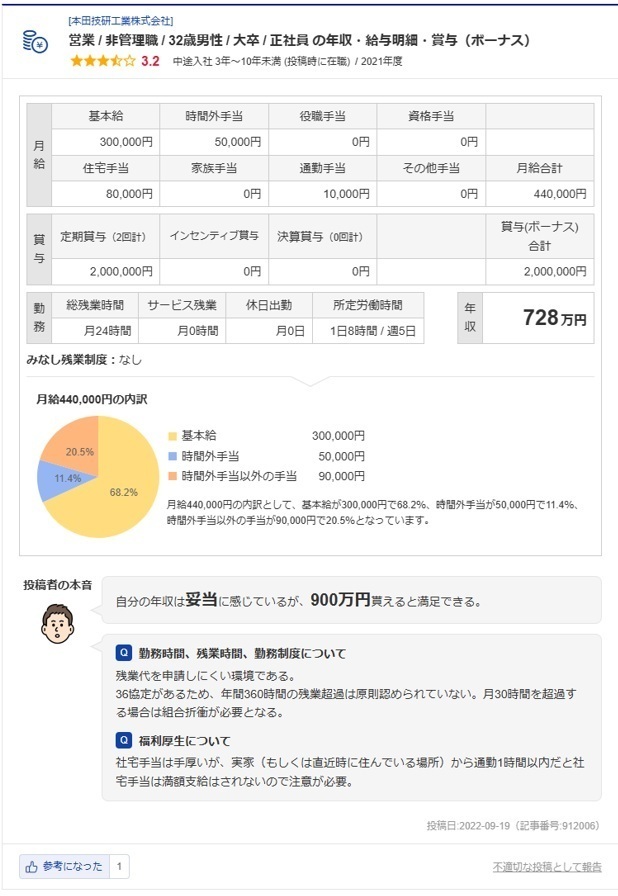

【キャリコネ】営業 非管理職 32歳男性 大卒 正社員 の年収・給与明細・賞与(ボーナス)

■人的資本開示

同社は、多様な人材が活躍できる環境整備を重視しています。働き方としては、在宅勤務制度やフレックスタイム制度の活用を推進し、ハイブリッドな働き方を実現しています。

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)の取り組みとして、性別や国籍、年齢、障がいの有無に関わらず、多様なバックグラウンドを持つ人材の採用と登用を積極的に進めています。特に女性の活躍推進に力を入れており、管理職への登用目標を設定し、キャリア形成支援やリーダーシップ教育を実施しています。

健康経営にも注力しており、従業員の心身の健康維持・増進のため、健康診断の充実やメンタルヘルスケア、安全で快適な職場環境の整備を進めています。

| 項目 | 全体値 | 女性の割合 (%) | 男性の割合 (%) | 男女賃金差異(正社員)(%) |

|---|---|---|---|---|

| 管理職(提出会社) | - | 4.8 | 95.2 | - |

| 採用者(提出会社、2024年度) | - | 19.3 | 80.7 | - |

| 従業員(提出会社) | - | - | - | 73.5 |

| 育児休業取得率(提出会社、2023年度) | - | 100.0 | 84.1 | - |

【キャリコネ】海外営業 40代前半男性 正社員 年収950万円 の口コミ

昔ながらの福利厚生でしっかりしています。 子供手当も人数関係なく一人当たり2万円出ますし、有給は取れる、本も関連会社経由で買えば食堂で受け取れてさらに割引になります。 また一定層の役職になると年間10万円まで本も補助が出るので、勉強するのにお金がかかりません。 そういった意味では非常に手厚いと思います。

事業等のリスク

有価証券報告書の「事業等のリスク」では、経営戦略・事業環境に関連するリスク、製品・サービスに関連するリスク、コンプライアンス等に関連するリスク、災害等に関連するリスクなどが示されています。ここでは転職志望者の関心が高いと想定される3項目を要点整理します。

■電動化及びソフトウェア領域への対応

同社は電動化やソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)への対応を最重要課題としていますが、これらの技術革新は急速に進んでいます。必要な技術開発や投資が計画通りに進まない場合、または市場の需要変化や競合他社の動向に迅速に対応できない場合、同社の競争力や収益性が低下する可能性があります。

対応として、バッテリーの安定調達や次世代バッテリー開発、ソフトウェア開発体制の強化、異業種パートナーとのアライアンス強化を進めています。また、これらの領域へ経営資源を集中投下するため、既存事業の効率化も同時に推進しています。

■特定の地域への依存

同社の事業はグローバルに展開されていますが、特に北米、アジア、日本、欧州といった主要市場への依存度が高い側面があります。これらの特定地域の経済情勢、為替変動、法規制の変更、地政学的リスク、または市場の需要変動が、同社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

対応として、グローバルでの生産・販売体制の最適化や、各地域のニーズに応じた製品ポートフォリオの強化を図っています。また、サプライチェーンの多元化や為替リスクヘッジなどにより、特定地域への依存に伴うリスクの分散に努めています。

■人材の確保・育成

同社が持続的に成長し、特に電動化やソフトウェアといった新領域で競争力を維持するためには、高度な専門知識を持つ人材の確保と育成が不可欠です。しかし、これらの領域での人材獲得競争は世界的に激化しており、必要な人材を十分に確保または育成できない可能性があります。

対応として、グローバルでの採用活動の強化に加え、従業員の自律的なキャリア形成を支援するリスキリングプログラムを拡充しています。また、多様な人材が活躍できる職場環境の整備や、意欲と能力に基づいた公正な評価・報酬体系の運用を進めています。